遺言書を取り巻く現状について

現代日本は超高齢化社会と言われており、2024年度の高齢化率は29.1%、65歳以上人口は3,625万人と過去最多となりました。また、別の調査では70歳以上の二人世帯における貯蓄額が平均約2,503万円ということもわかっています。自身が築き上げてきた財産を、どのように親族に分配したらよいか考えていらっしゃる方も多いと存じます。

生前から親族間の関係が良好でトラブルがなければ、遺言書の存在はあまり気にすることもないかもしれません。そのままでも、ご自身の遺産は法定相続分に従って分配されるからです。ただし、親族の中にこの人はよく尽くしてくれたから多く渡してあげたいという方がいる場合や、反対にどうしても折り合いが合わずこの人には遺産を渡したくないというケースでは遺言書が必要となります。

令和5年度では、遺言書は全部で約15万件作成されています。

(内訳:公正証書遺言11万8981件、自筆証書遺言保管件数1万9336件、自筆遺言書検認件数2万2314件)

令和5年に亡くなった65歳以上の方の数は、およそ144万人ですから、約10%程度遺言書を書いているということが言えます。外国に目を向けると、契約社会と言われるアメリカで60%程度、イギリスでも50%程度遺言書を書かれているようです。中には20代から遺言書を残すというケースもあるそうです。海外との考え方の違いに驚きます。

日本では死を連想させるため縁起が悪いから書かなかったり、まだそんな時期ではないと先延ばしにしてしまったりすることもあるようですが、遺言をしっかり残すためのものとして考えてみるとよいかもしれません。気が変われば書き直すことも可能なのです。どのように書いていけばいいのか、簡単なガイドを添えますのでお気軽にお試しください。

自筆証書遺言の書き方

民法960条にて、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければすることができない。」とあり、形式は法で定められています。種類としては、自筆証書遺言(同968条)、公正証書遺言(同969条)、秘密証書遺言(同970条)がありますが、まずは自筆証書遺言に関して書き方をお伝えしてまいります。

自筆証書遺言は、その名の通り自筆で書くものですから、比較的簡単にご自身の意志を表明することが可能です。記入する際に必要となるポイントを以下のチェックリストにまとめました。

先述の通り、遺言は一度書いたからといって永久的に有効とされるものではありません。民法1023条1項に「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」と規定されています。つまり後に書いた遺言が優先されるということです。後で修正できるので、健康なうちに作成することをお勧めします。

【自筆証書遺言チェックリスト】

- 全文を自筆で書く

遺言は全文が自筆でなければなりません。タイプや印刷された文言は無効です。ただし、法改正により財産目録はタイプしたものでも大丈夫です。 - 日付を明記する

文書には、遺言を書いた具体的な年月日を記載してください。これが遺言の有効性を証明する重要な要素です。月しか記載がない場合や、五月吉日のような表現は無効となります。 - 明確に相続という言葉を使用する

財産の分配に関しては、受益者の名前と彼らが受け取る具体的な財産を明確に記述してください。相続なのか遺贈なのか判断をつけるために、はっきりと相続させるという言葉を使いましょう。財産が複数にわたる場合は、何をどのくらい分配するか書いておくとわかりやすいですね。 - 自筆の署名を忘れずに

文書の最後には、自分の署名をして遺言の有効性を確保します。遺言者だけでなく、相続する方の実名で書きます。相続人のお名前の漢字も、戸籍に登録されているもので誤りのないようにしましょう。 - 証人は不要ですが、証人がいる場合はその証言が役立つ場合もあります

自筆証書遺言には法的に証人は必要ありませんが、証人がいれば、後日の遺言の有効性を巡るトラブルを避ける手助けになることもあります。証人が難しい場合は、記入しているところを録画するなどしておくとのちのトラブルを避けることができます。 - 重要な事項を省略しない

遺言で扱う重要な事項、例えば遺産管理者の指名や特定の指示も書き加えてください。複雑な相続になる場合、執行人の選定をすることがあります。住所や職種などもれなく記載しておきましょう。

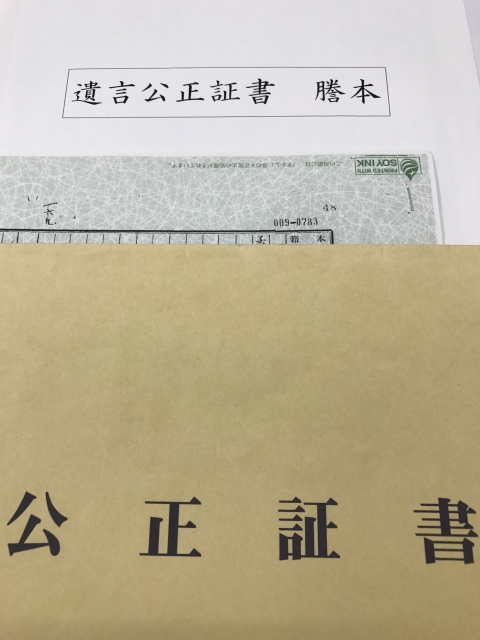

公正証書遺言の書き方

つぎに公正証書遺言の書き方についてお伝えします。公正証書遺言とは、公証役場にて、公証人によって遺言書を作成してもらうものです。遺言の原案を考えておいて、文章などは公証人が作成してくれます。公証人は、皆元裁判官や元検察官などの法律の専門家ですから、公正中立な立場で文書の作成を行ってくれます。

公正証書遺言のメリット

①無効になることがない

自筆証書遺言と異なり、遺言の作成を公証人が行ってくれます。日付に誤りがあったり、法的に誤った表現を記載してしまい、遺言が無効になるということはほとんどありません。

②紛失・偽造の恐れがない

一度作成した公正証書遺言は、公証役場に保管されます。遺言者の死亡後50年間は安全に管理されますので安心です。

③検認の必要がない

自筆証書遺言は発見後勝手に開封することはできず、家庭裁判所に申立をして開封してもらいます。これを検認手続きといいますが、公正証書遺言は法律の専門家に作成してもらっている関係もあり、検認の必要がありません。これによって、相続関連の手続きをスムーズに行うことができます。

公正証書遺言のデメリット

作成に際して、証人を2名用意することが必要であることと、相続人の財産に応じて手数料を公証役場に納める必要があることです。法の専門家に作成を依頼することになるので、ある程度の出費は仕方ないかもしれませんね。

自筆証書遺言保管制度

最後に、2020年から始まった自筆証書遺言の保管制度についてご説明いたします。自筆証書遺言は書いたあとの保管場所や保管方法が課題とされていました。

現在は、ご自身が書いた自筆証書遺言を法務局に持ち込むことで、スキャンされた遺言書を保管してくれることになっています。保管制度を利用する際の料金は1件あたり3.900円と非常に安価であり、かつ検認手続きも不要となることが大きな特徴です。

注意が必要なのは、作成は遺言者にゆだねられており、法務局では内容の点検を行ってくれないことです。制度を利用する際には、まず正しい遺言書であるかを確認しましょう。

まとめ

遺言書を書くのは不安だったり、まだ早いかなと思われたりする方も多いかと思います。まずはご自身の意志を確認するために、エンディングノートを書くことから始めてみるとよいかもしれません。

文房具店や書店で簡単に入手することが出来ます。所定の項目埋めていくことで、これまでの人生を振り返ることもできますし、今後の人生を穏やかに過ごすことが出来るかもしれません。

【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】

「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」

ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。

私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。

✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。

✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。

✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。

✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。

✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。

故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。

▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼